刘曙甲散文集|送她一个杨树绣球

来源:中国艺术鉴赏网

作者:刘曙甲 退休前为科技日报记者

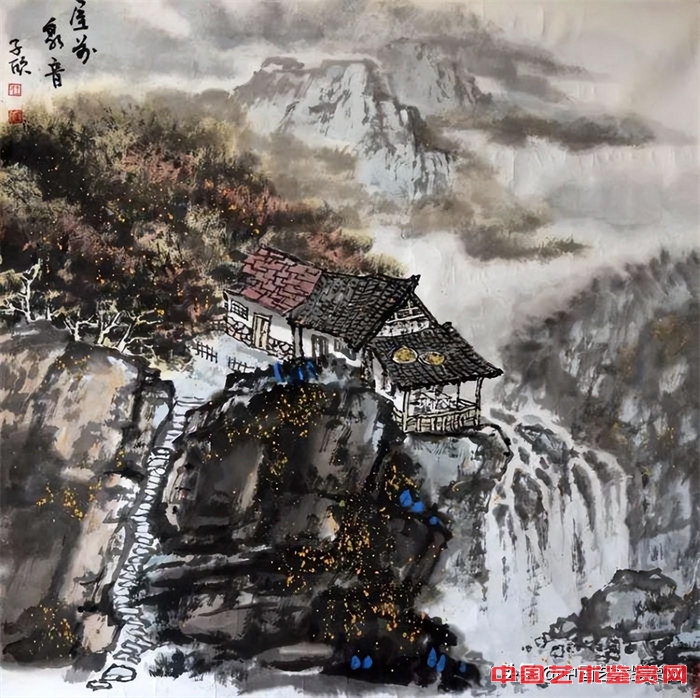

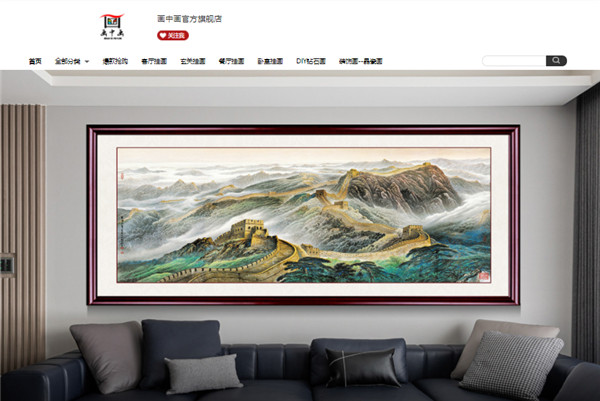

配图:王子欣 中国民居画家

我的家乡处处有杨树。巧的是,家乡的杨树学名是柳树,柳树是杨树。据说,家族自明朝从江西迁入此地,就是这个叫法。每家每户,门前屋后,塘边,田头,到处都是杨树。尤其是长江江滩上,防浪的杨树,绵延没有尽头。

春天,杨树是最早冒出嫩芽的,待别的树冒出芽尖的时候,杨树已经垂下了无数的枝条,黄黄嫩嫩的,看着就欢喜。我小学初中常走的两条路,机厂路,浆河堤,路的两旁都是杨树,浆河堤旁的杨树高的怕是有两三丈,树冠也得有十多米,垂下无数的杨树条,微风一吹,杨树条悠闲地轻轻摆荡,我们男女同学在杨树垂枝下欢蹦乱跳地行走,花下少年。

其实,有些时候,贫穷中也有快乐,那是纯粹的快乐,不带一点铜臭味。那时候读书不像现在,天天有做不完的作业,我们那个时候读书是没有作业的,连课桌都没有,也许一个学期都过了一半了,才发两本农技农机之类的书,哪里来的家庭作业?有人说,贫穷限制了思想。我倒真不觉得。我们上学的路上,三五成群,常常商量着今天干些什么有意思的事情,比如放学了去游泳,或者提前放学了去摸鱼,或者去踩野藕,或者简单一点搞个什么比赛,看谁做得又快又好。

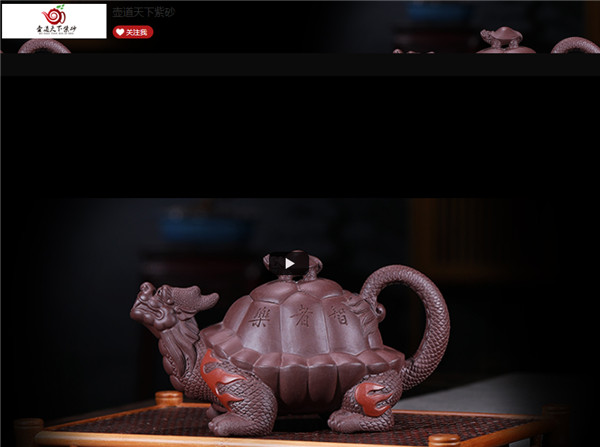

我们做得最多的比赛,就是在春天或者夏初,掐下杨树条做绣球,方便,大家都会做,但要做得好看也不容易。你得要选择一根又长又细的杨树条,掐断的时候要迅速果断,而不能用力撕扯,假若树皮掐断得拉拉扯扯,皮下的木条如果断口不齐,或者牵牵绊绊,都做不出好看的绣球。在断口处轻剥树皮,露出寸把来长的木芯,左手拇指食指紧紧捏住,右手拇指食指轻轻捏住树皮,力道要恰到好处,轻轻地徐徐地往下拉,用力大了,一拉到底,就做不成绣球了,拉到杨树条尖十来厘米的时候停住,一个圆圆满满青青翠翠的绣球就做成了,拿在手里轻轻挥舞,或者扎在裤腰带下,由肩膀垂落在背后,随着走动,随着风吹,绣球左右摆荡。

到了学校,再将它送给女同学,女同学自是喜欢。我也送过一位女同学,只是时间太过久远,约略还记得她的模糊印象,声音脆脆的甜甜的,圆润的脸上两个小酒窝,眼睛像是透明似的,还记得她家是由城里下放到农村来的,却忘记了她的尊姓芳名,遗憾呢。

杨树叶翠绿,还可以含在口中吹出各种动听的声音,我愚笨,怎么也学不会,倒是我的一位族兄,口含杨树叶,吹出布谷鸟的“豌豆八果”,还有鹧鸪的“gǔgúgù咕咕咕”的鸣叫,煞是羡慕人。

在我的心里,故乡最美的应该是飘飘洒洒的杨絮,洁白轻盈,有一点点神秘,如十三四岁的少女。我不知道现在的城里人为什么讨厌梧桐絮,他们是怎样的情怀呢?不懂。那年,我和同村的哥姐弟妹们挎着竹篮,到防浪林里去挖野菜,采蘑菇,天气自然是晴好的,南风悠悠地吹着,脱去了臃肿的厚衣,换上轻薄的春装,人人都神清气爽。

走进防浪林,空中杨絮如雪片一样飞舞,地上一层洁白的杨絮,行走在林间,脚步扬起杨絮缓缓飘荡,头上身上不停地飘落着杨絮。我们在防浪林里嬉笑玩耍,挖地米菜,采蘑菇,捡鹌鹑蛋,做杨树绣球。九叔家的二姐,绣球做得又大又圆,枝条也特别长。回家时,大家的身上都沾满了杨絮,二姐一件碎花春装,两根齐腰的长辫,臂上,肩上,尤其是头发上,满满的都是杨絮,加上竹篮两端的绣球轻轻摇晃,衬得一双粉红的脸蛋愈有神采,一对清澈的眼睛更显灵韵。二姐应该是我们村最美的女子。

为了生活而离乡就远,数十年来,早期少不更事,父母还是壮年,也因为交通不便,回家不多;后来日子有了一点起色,交通也方便起来,回家的次数就多了一些,也就是和父母说说话,带一点时令果蔬二老尝尝鲜;老人作古后,我就成了无根的浮萍,像杨絮一样在空中飘来飘去,风儿吹来,我便漫无目的地随之而去,至于落在哪个犄角旮旯,只有听天由命。

想来,无论哪次回家,也不管回了多少次家,有一个地方却总不曾去过,即使路过也没有停下过脚步,甚至也没有与人谈起过。浆河堤,我青春里七彩记忆的一个片段。

青春的美好,就在于你的前途有无限种可能,突然之间,你可能就笑了,突然之间,你可能就哭了。突然之间,我遇到了她。她和我都曾就读于镇上的中学,她是镇上某家单位的子女。

她略显丰满,眼睛灵动,是一位风韵秀慧的可人儿。那夜,月光如银辉普照大地,浆河堤旁的杨树垂条依依,在初夏的和风中轻轻招手,不知道从哪儿传来隐隐约约的乐音,狗吠声此起彼伏,偶尔能听到几声老牛哞叫,我们漫步在浆河堤上,河渠里不时有回家的渔船,集镇上的灯光闪闪烁烁,零星有夜归人从我们身边匆匆而过。

她说:“今晚的月亮真亮!”

我说:“旁边有一颗伴月星。”

她看看我,轻轻一笑说:“我知道。”

我故意说:“你知道是哪一颗伴月星?”

她更加轻声地说:“知道,就在旁边。”

我说,我给你做一个绣球吧。她说,好。我掐断一根细长的杨树垂条,轻捏嫩嫩的树皮,缓缓往下拉,做好一个绣球后,轻轻插在她的褂子扣眼里,说:“杨树绣球还蛮好看的。”

她说:“是柳树,你给我做的是柳树绣球。”

由于在家乡找不到合适的发展前景,我将我的成果寄给通信许久的师范大学一位年轻教授,应着教授的催促,我就去到师范大学,住学生宿舍,泡图书馆,拜访相关的前辈。

待我回到家乡,当晚再去浆河堤,我却没有等到她的身影,第二晚,第三晚,都没有,直到第四个晚上,月儿亮汪汪地挂在杨树梢头,她终于远远地来了,却是从距离我徘徊的地方三四十米远的横路上,缓缓地却是坚定地走了,没有停下脚步,没有回头。浆河堤还是那条浆河堤,杨树还是那些杨树,我还是我,只是万籁俱寂,所有的虫儿鸟儿都停止了鸣叫。没有开始,又哪里来的结束?

后来就四方奔走讨生活,先是沿长江逆流而上,终是被滚滚长江东逝水滚到了最下游,下游的饭也不好讨,一火车来到了中游,中游也难,江南江北赶过来赶过去,阴也好晴也好,雨也好雪也好,再硬的日子,也把它揉碎了强咽下去,没有战胜它的绝对把握,只能跟它死磕到底。

没有磕死这该死的日子,倒是被日子磕成了小老头。

人老了就懒得动,每每有回乡的欲望时,总有一些小事粘手,等办完小事,回乡的想法也就散了。早几年指望退休了,清闲了,可以回乡住上些日子,和故交旧知联络亲近,谁曾想就困在了城里,虽然是退休了,却哪儿也去不了。后来可以自由走动了,我却得了一种稀奇古怪的病,右侧身体自腰部以下,无端地痛,小腿像是遭到细刀慢剐,痛到了心尖上,好了之后留下了后遗症,脚部,尤其是脚指头,经常突然之间如针扎一样的痛。接着又重新工作,披星戴月的,身心俱疲。因而,回乡的欲望也就淡了。

今年国庆节,原本是做好了回乡的打算的,特意早早地检查了一下车子的状况。临了,却没有走成。其实,没走成也没有什么遗憾,惋惜,失落,郁闷,回去或者不回去,故乡就在那儿,没有了澄清的河渠,没有了砖拱桥,没有了老江堤高高的墩基,没有了荷花映日的鱼塘,没有了那片竹林,没有了竹林里叽叽喳喳的鸟叫,没有了少年郎的欢笑,没有了豆蔻女子的歌声,那里还称得上是故乡吗?

真正的故乡在我心灵深处。那是一望无际的原野,原野尽头是那烟波浩渺的大湖,长江奔涌千里,国道联通天下,河渠从门前平静流过。桃花谢了梨花白,蔷薇总是那么灿烂,便是酷夏,也有洪湖千万朵莲花装点你风情万种的青春。

浆河堤应该没有太大的变化吧,听闻堤边的那排绵延数公里的杨树现在愈发高大了。在这个深秋,霜降之后的杨树叶应该是黄色的,金黄金黄,随风摇曳,随风飘洒。趁着秋日的晴朗,不冷不热的季节,在一个月朗星稀的傍晚,和那个人儿在杨树边牵手漫步,该是人间仙境吧!要抓住美好的时节啊,再过些日子,该秋雨绵绵,秋风摧残,就要落叶萧萧了。

等到来年春天到了,而你们又恰好从杨树旁走过,给她做一个绣球吧,插在她的衣上,或者插在她的发髻,绣球与桃面互相映衬,那是描唇画眉无法比拟的。

我似乎明白了我的先人们,为什么一定要把柳树改叫杨树,而把杨树叫做柳树。听一位先贤说过,说是祖辈们辞别故土,故乡的亲人也曾折柳相送,我的先人们在遥远的异乡胼手胝足,披荆斩棘,看见柳树就想起故乡的亲人,他们为了压抑心中的愁绪,就改叫柳树为杨树,遗绪至今。如今,远祖的异乡,早就成了我们的故乡。

曾经,我也折过一次杨树垂条做过一个小小的绣球,送给伊人,她当时是喜欢的,她还肯定地说是柳树。如今,她应该早就绿树成荫了吧?她现在在哪里呢?她还好吗?(作者注:文中随家庭下放农村的女同学,二姐均已辞世)

中国艺术鉴赏网全国融媒体平台信息:

稿件审核:张佑军

责任编辑:林韬