正骨与文学之间:一位中医文化传承者的生命对话

来源:中国艺术鉴赏网

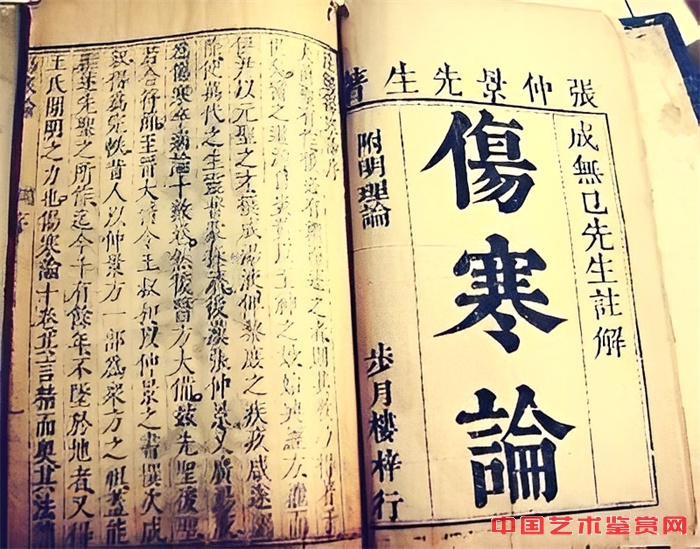

(文 / 蔡昕妤 向镜州)在长沙某间诊室的檀木书柜里,《伤寒论》与福克纳的小说集并肩而立,泛黄的正骨图谱旁摊开着写满批注的诗稿。这看似矛盾的陈设,恰是童兆君跨越半个世纪的生命注解——这位用双手复位错位椎骨的中医传人,同时以笔锋解剖着时代的病灶。

2024年春,在一次文明起源研讨会的茶歇时间成为一场即兴诊疗现场。当某文史馆研究员转动着僵硬的脖颈走向童兆君时,谁也没料到,简短的推拿后,困扰学者多年的颈椎病痛竟如退潮般消散。现场目睹这一幕的法国汉学家连声惊叹,称这是"东方的身体诗歌"。而在童兆君的医学笔记里,这样的案例不过是寻常一页:有位农妇因惊吓双臂僵直,他仿效祖辈"祝由术",在众目睽睽下突然扯落患者裤腰,瞬间解除了潜意识的"定身咒";还有位颈椎凸出的企业家,经他融合现代影像学的"三维立体复位法"调理后,当晚便酣然入梦。这些故事后来被医学院编入教材,成为诠释"筋骨同治"理念的活态标本。

童兆君的文学世界同样弥漫着药香。散文集《乡情》中,七十年代母亲切分西瓜馈赠邻里的场景,在城市化进程中发酵成醇厚的文化乡愁;《行医手记》里"正骨三问"的沉思,将《黄帝内经》的古老智慧折射进现代医疗伦理的棱镜。他的文字常带着银针般的精准与温度,当"普通人死后五十年,便如从未存在"的句子在《湖南文学》刊出时,无数读者在书页边缘批注自己的生命感悟。那些深夜写就的诗行更是暗藏医理,《悬一壶》把平安夜烛光熬成安神汤剂,《红柳镀金》则用沙漠植物隐喻生命的韧性。

在平江老家的青石板巷弄里,乡亲们至今传颂着童家舅公的传奇——民国年间,这位乡医用缝制高腰裤的计策治愈怪病,这个充满民间智慧的故事被童兆君写进《舅公治怪病》,如今成了中医心理学课堂的经典案例。正如他常对年轻学子说的:"好医案要像好小说般耐人寻味。"这种将医学案例升华为文化叙事的能力,让他的非遗正骨术申报材料读来如章回小说般引人入胜。

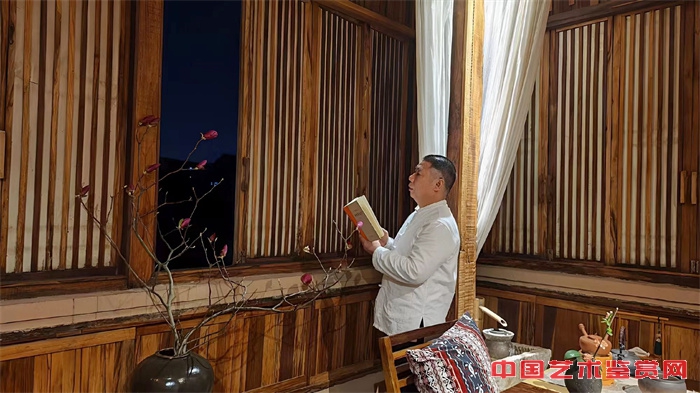

暮色中的诊室,童兆君常保持着两种姿态:为患者正骨时,他的手指如考古学家般谨慎触碰每节椎骨;伏案写作时,笔尖又似手术刀般剖解世相。书架上,自费印制的《颈椎自救指南》与线装《医宗金鉴》共同陈列,公众号"云晟居"里,深奥的"子午流注"学说被转化成上班族能懂的养生段子。这种充满烟火气的传承,或许正是古老医学在当代存续的秘方——就像他在泛黄笔记本上写下的:"所谓薪火相传,不过是将《灵枢》的文言译成微信时代的白话,让艾草香与咖啡香和平共处。"

当最后一位患者离去,童兆君会就着台灯重读徐灵胎的医案,有时也修改小说《一样生百样死》的手稿。纸页翻动间,两千年的中医智慧与当下的生命故事不断对话,恰如窗外湘江的水声,昼夜不息地流向远方。

稿件审核:张佑军

责任编辑:林韬