「文化人物」解读著名旅美诗人杨皓的诗歌

来源:中国艺术鉴赏网

作者:王家新 中国人民大学教授

人物介绍:杨皓,著名诗人,美国中国当代艺术基金会主席、纽约艺术品交易所(Top 100 Collectors Group)主席,曾参与策划多项重要的国际艺术交流项目,与当今中国近百位最具影响的艺术名家建立有代理及合作关系,拥有丰富的个人收藏,包括中国本土、欧洲及美国的17世纪以来的部分重要藏品,涉及油画、雕塑、版画以及中国书画等领域,为中美文化交流做出了卓越贡献。

作为一个美籍华裔诗人,杨皓一直在他乡与故乡之间、自由与锁链之间、人生与艺术之间、拯救与逍遥之间穿行。他的出生地是湖北黄梅——它不仅是黄梅戏的发源地,也是佛教禅宗的发祥地之一,是楚文化与吴越文化的交融之地。在杨皓的身上和他的诗中,都带着来自故乡的丰富馈赠。

而他诗歌的真正起点是武昌桂子山。1980年-1984年就学于华中师范大学期间,他即开始了诗歌创作,是华师桂子山诗社的活跃成员。我自己曾在珞珈山度过了四年大学时光(1978-1981)。珞珈山与桂子山相隔不远,我也认识许多华师写诗的诗友,每当两校有什么诗歌活动,我们都会兴奋地见面。说来也是,我自己的第一个作品讨论会,就是华师诗社的诗友们在我毕业后那一年举办的。

也许是因为杨皓比我低几届的原因,那时我们并不认识。但这并不重要。重要的是,我们都属于那个“春雷滚滚”、充满了强烈的精神饥渴和诉求的年代。我曾说过上个世纪八十年代是我们这一代人的“诗的摇篮”。的确,我们的痛苦和希望,我们的“理想主义”,我们对人生和诗的追求,在很大程度上都是那个年代赋予的。

因此,四十年后我和杨皓在纽约相见,我们都有一见如故之感。我们毕竟有缘。我们很早就共同分享了那么多让人终生难忘的东西!我们当然也感叹:人生的四十年,真是一晃就过去了!岁月催人老,岁月也在改变和消磨着人们。当年那些意气风发的文学青年,如今能坚持下来的又有多少?

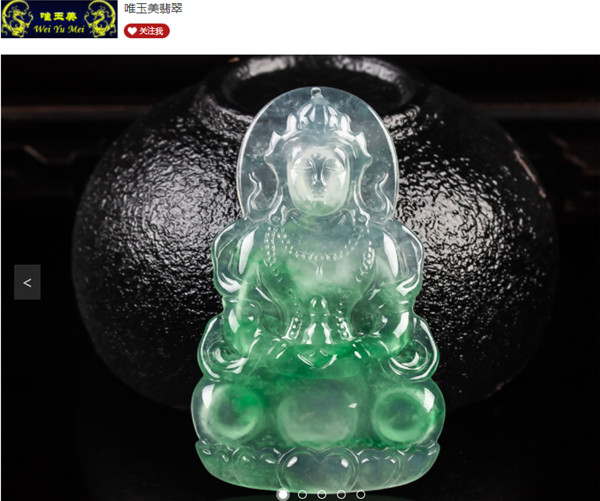

杨皓不仅坚持了下来,而且一直走在他自己所选定的诗和艺术的道路上。这里我首先要说说他的艺术收藏。自1991年移民美国后,杨皓就致力于艺术策划、艺术评论和艺术品收藏。他创办有一个艺术博物馆,出版有艺术评论集《冒险的历程》(北京大学出版社)。我们联系上后,他即邀请我和诗人严力去他家看他的艺术收藏。从他家的半地下室到二楼,从西方古典绘画到现代艺术,从丢勒、伦勃朗到梵高、夏加尔,许多原作或早期印制品,真是让我难以置信!在他家,我还看到了很有些年头的但丁和美国诗人弗罗斯特的雕像。它们挺立在案头上,好像就是一个诗人的守护神。

令人兴奋的一下午。我真的很感佩杨皓作为艺术收藏家的眼光和运气。从他那里,我也学到了艺术史、艺术鉴赏、作品甄别方面的许多知识。临别时,我们还从他家院子里那棵茂盛的梅子树上采下了青梅。

图 杨皓先生创办的莫瑞希尔艺术博物馆

当然,我所感佩的,是他还在坚持写诗。在美国这个金钱社会,在作为移民在异国他乡艰辛扎根的日子里,杨皓仍把诗歌视为他生命中最重要的东西,或者说,他仍忠实于他“早年的爱”。他在前些年曾出版有诗集《过河拆桥》(作家出版社),自我们认识后,他还不断有新作给我发来。我庆幸,在美国东海岸遇上了这样一位可以一起“青梅煮酒论诗”的朋友。

他还在坚持,还在不断地写,我想首先是因为在他生命中还有那么多东西要表达,有那么多迫切的、忧患的、渴望的东西在寻找它们的语言。记得尼采曾把写作分为“饥饿的写作”与“过剩的写作”。现在,从方方面面看,杨皓都算是人们所说的“成功人士”了,但他的写作仍始于尼采所说的那种精神的“饥饿”。这正是他的可贵之处。

这使他的写作和那些无关人生痛痒的舞文弄墨不同,使他仍葆有诗人的真挚,使他的许多作品充满了一种真实的内在感发力量。在《让我们一起下跪吧》一诗中,他甚至说他要以感恩和忏悔之心向群山、向因委屈而呜咽的河流、向伤痕累累的大地、向一切被砍伐的树木、向被迁移的祖坟、向在复育中的森林与大地、向那些默默地保佑和宽恕我们的神灵跪下,全诗的最后两句是:“向赋予我们罪人身份的时代/下跪吧!”

如果说这首诗采用了“直抒胸臆”的方式,在《我的痛苦是一粒小小的豌豆》一诗中,杨皓找到了一个更恰切的比喻,诗行之间,也容纳了更大的抒情张力:

不知不觉

春天已经悄然而至了

我走在康涅狄格一条不知名的大街

发现天空变薄了

所以的歇息都停留在它的来处

早晨和夜晚北方和南方

不再觉得饥饿

我幻想着和时间交换

不同的体位

不是在梦中,而是在醒来的午后

请不要低估我对你的关心

即使病毒拥有雄辩的智力

它一样对我们无计可施

今天我又迎来了积极的一天

任何悲伤都是真实的

我的痛苦是一粒小小的豌豆

但是在痛过之后

就不觉得那是痛了

在孤独中我与月光吵过几回

我教会了树木很多东西

我一直在努力回想重新插入世界的方式

希望大地重回生机

所有树木吐出的新枝还能

将我辨识

我的痛苦

是一粒小小的豌豆

春天里它不会发芽

这首诗使我很受触动,它给人在漫长的痛苦漫游中醒来之感,春天不知不觉地来了,树木吐出的新绿将诗人辨识,诗人也要重新找到进入世界的方式,也正是在这样的时刻,他更真切地意识到“我的痛苦是一粒小小的豌豆”。这一粒痛苦的豌豆在春天里“不会发芽”,但它却催生出了这首诗。生命痛苦的结晶,经过人生和诗的历练,化为了他创作生命中更隐秘、也更坚实的内核。

了解了这些,再读杨皓的一首首诗,一个满怀着精神饥渴的穿越者的形象更清晰地浮现在我的眼前。据诗人讲,移民美国后的数十年间,他每年都要回国多次,并且游历了世界二、三十个国家。他的很多诗,就是游走于不同时空、不同社会和文化环境的产物。但是,它们不同于一般的旅游诗。诗人在中西之间、古今之间、人生、艺术与大自然之间、自我与他者之间、拯救与逍遥之间穿行,那是他与世界、与自己的一次次相遇和对话,是他百感交集的“旅途书怀”,也是他永无终结的生命的追寻,如《我们的撒哈拉》一诗:

你从何而始?

让这一片浩瀚的大海,

神秘地消失,

鲸鱼的骨架,

化作了山丘,

珊瑚礁上留下了

飞鸟和走兽的

痕迹……

沙漠里的游览,变成了更神秘、也更艰辛的生命的考古学。诗人跟随那“変幻无常的沙丘的脚步”,追寻那不可破译的谜底。杨皓的许多诗,似乎都偏爱这种荒凉、神秘、深远的意境,诗人将自己置于精神的旅途中,以一种更伟大的尺度来量度自身,他的诗因而也把我们导向了对世界的敞开。

作为一个艺术收藏家,杨皓自然也经常在艺术世界中漫游,通过写作,他把他的人生带到艺术中,也从艺术作品中发现和感悟人生。而在“似曾相识”的日本艺术中,他倾情辩识着它们的来世今生:

京都枯山水印象

那些水流皆有来历

也皆有下落

从须弥山

八万四千由旬

由日月所栖隐

从平安朝

到东山时代

从足利氏到他

酷嗜的李唐、马远、夏圭

牧溪和李成

他把北宗的山水

浓缩在这一片

白沙之境

苍劲悲寂,而又

幽玄枯淡

这些枯海

由白沙形成的旋流和水纹

以及整齐细密的线型

安适优美

而又洁净晶莹

它们拒人于咫尺之外

让你冥思与怀想

我独坐于龙安寺的石庭

在大德寺的方丈南庭、东庭

在龙源院的一枝坦

在建仁寺的大雄苑

在南禅寺和霊云院的

九山八海

我幻化成那白沙间的

奇石

静听那枯海的

涛声

那尘世中汪洋肆恣的激情呢

痴爱与贪嗔

富贵与荣华都没有

从时光的沙漏中

逃逸

于是呈现出这一片

空寂的沙景

这些水流皆有来历

也皆有去处

月色照上斑驳的围墙

我仍专注于赏看

辩识它们的

来世今生……

这样的诗远不是浮泛的印象,而是对生命的深度追忆,是在一片古老东方的“枯山水”中体认艺术和人生流变的真谛。诗人在现时代的浮华和躁动中,着力彰显出一种“苍劲悲寂,而又/幽玄枯淡”的风格,这大概也是他自己想要通过一生的修练重返的境界吧。

但是杨皓的创作还有着另一面,他渴望超越现实,但又不得不一次次重返他所立足的当下,带着警醒,也带着几分痛感,“我去过你的麦田/群鸦/没有再飞回来/向日葵的腰/更加佝偻了”(《给凡· 高的一封信》),在这样的对话中,有对现实的反讽,有对人类文明的深深忧患;在他那些充满不羁想象的诗中,也带着一些让人惊心或痛彻的东西,如他的《在鸟叫声中奔向火星乌托邦大平原》。

在这方面,给人强烈印象的是《深夜遥寄老忠实泉》一诗。“老忠实泉”(Old Faithful)是黄石公园最负盛名的景观。它每隔65分钟喷出一次,称得上是大自然神秘而又诚信的标志:

今夜,黄石公园

落下了厚雪

覆盖了火山灰堆积的山脉

只有你和伙伴们

还没有休息

依然冒着热气

我收拾起做梦的器具

把诗歌的拖把、水桶和清洁剂

重新清点了一遍

把常用的形容词、动词

仔细地擦洗了一番

把国家、人民、爱情和金钱

这些名词重新做了辩识

把感叹词戴了好久的口罩

摘下

今夜我不得不面对

一种现实

想与你这口老忠实泉

倾谈

今夜我听见狂风

在纽约吹袭

看见海浪从远方

向我奔来

今夜我突然明白

世上的一切大事

都是小事

今夜我想起你

老忠实泉

想起那天下午

你充满激情地为我

表演

我知道你脚下的大神

迟早将会醒来

也许就在下一分钟下一秒

虽然它己沉睡了

几万年

今夜我突然想起现在

恰是火山的活跃期

想起汤加火山的喷发

想起富士山长白山和

威苏威火山

想起冰岛的熔岩

今夜我突然

感到

孤独与

恐惧

诗人的联想奇崛而又自然,它深植于诗人对当今世界的体验。它会唤起人们的共鸣,正如诗人希望它也会唤起我们对大自然世界(“你脚下的大神”)的深深敬畏。诗人希望自己能达到超脱和静观,像他所写的“纽约的一朵孤云”后面隐藏的“一颗孤星”,冷冷地,并非无情地,“透过亿万光年的玻璃”俯看着纽约;有时他又自号为“纽约寒山”,为现实所迫,且行且歌,狂放不羁,要回到他生命的本真:

在那伟大的禅宗的甘泉里

我己彻悟证得了菩提

我因此而洞悉一切宇宙的实相

然而我要选择做一位诗人

而不是一位僧侣

我要回到那里去

回到我出生的地方

回到那片竹林深处

回到那棵大枫树下

在那片开阔的山顶

写出惊世的诗歌

我要在那里建一座诗庐

名曰“纽约寒山”

这样的诗,展露了诗人的一颗赤子之心,它也是对遥远的生命召唤的一种回应。不过,这只是一种对人生的“想象中的解决”。“要选择做一位诗人/而不是一位僧侣”,这就注定了他要置身于更真实的尘世中,在自由与锁链之间、拯救与逍遥之间、死亡与复活之间无休无止地穿行。而相比于这类幻想性的、纯独白式的诗,我自己更欣赏杨皓的像《在瓦拉那西》这样的诗:

在瓦拉纳西

我在寻找自己的尘埃

我在寻找我走失的地方

沿着恒河的晨䂀

我在重回我的来时路

一群飞鸟欢叫着

飞过我的腹腔

雾象一团时间的语法

那潮湿的舌头

一直在追逐着我

我的衣袖

被一个小女孩的脏手

给握住

我凝视着她

她的眼神充满恳求和期待

我把我自己浓缩成

一枚硬币

交回给她……

对人生虚无的沉痛体验(“我在寻找自己的尘埃”),最后化为深切的生命同情心,在凝聚了全部生命的“凝视”中,“我”把自身“交回给她”,交给了这种“恳求和期待”。这已不是那种纯个人的弃尘绝世的“逍遥”,这也许就是真正意义上的“拯救”。可以说,这样的“交回”,也是更高意义上的“赎回”:在一种更高的昭示下,诗人已把自身的存在和更广大的生命世界结合在了一起。

对于自己的创作,杨皓曾说“我的诗歌深受美国诗人惠特曼的影响,并深受禅宗诗歌的启发。”他的诗歌,在我初步的印象中,来源其实很丰富,不过也的确受到惠特曼的影响,比如说一气呵成,充满激情和想象,在自我与世界之间自如地转换,往往根据情绪来形成诗的节奏和诗行,如他的《深夜听长岛海峡的碎浪》:“深夜在蒙托克海滩/在高处的静庐/听长岛海峡的碎浪/那由远而近的/闪耀着白色闪电般的/黑魊魊的波涛……” 这节诗的后三句,好象就是他的奔腾而来的诗行给人的印象。

至于“深受禅宗诗歌的启发”,我们当然可以从杨皓的诗歌中找到许多例证,但我想这不单是悟性上的。它们更多地源于悲喜交集的人生,源于“诗的发现”。比如《七月一日凌晨四点陪女儿赴天安门看升旗典礼》,诗人一开始自称“我来自唐朝/是寒山子庞居士的/转世兄弟”,然后“沿着《金刚经》指引的道路/我们前行/在太阳升起之前/踽行在指定的地点/露珠打湿了/我的双脚/倏然间,我发现/脚下的水泥地上/长出了/青草……”

这个为人称道的最后结尾,是出自禅宗的顿悟吗?我想即使未修习过禅宗,一个诗人也有可能有这样的发现。他在历史的长河中“寻找自己的尘埃”,而“雾象一团时间的语法”,那“潮湿的舌头”也一直在追逐着他;他踽行在指定的地点,多少有些困顿,可是不经意间,却发现脚下坚硬的水泥地上长出了青草!这是存在的诗意,一个经过艰辛跋涉而又日趋智慧的诗人为我们展现了它。

中国艺术鉴赏网各官网平台报道:

责任编辑:刘梅